Una de las mejores exposiciones de este año, por lo inusual e inesperada, está pasando sin apenas pena ni gloria, sepultada en los sótanos de la fundación Mapfre. Se trata de la muestra Pontormo: Dibujos, cuya visita permite al público madrileño conocer la obra de un pintor cuyo nombre será completamente desconocido para muchos. La mayor parte de las obras este artista se encuentra en Florencia y a pesar de la resonancia de esa ciudad en el imaginario de las agencias de viajes, pocos habrá que asocien a Pontormo con ese lugar o que hayan ido a visitar alguna de sus iglesias sólo por las obras de ese pintor.

Es precisamente en una de ellas, Santa Felicità, en la que se encuentra la mejor obra de Pontormo, El Descendimiento, uno de los hitos del Renacimiento italiano. Sin embargo, y a pesar de la singularidad que alberga ese templo o de que se halle en el camino que une el Ponte Vechio con el Palazzo Pitti, un ecorrido transitado a diario por miles de turistas, no esperen encontrar multitudes impidiéndoles el acceso. Las veces que yo fui, la iglesia estaba prácticamente vacía, con apenas un par de curiosos que estaban allí porque sabían lo que estaban buscando.

La razón del relativo olvido de Pontormo, excepto para especialistas y aficionados avisados, se debe a que su nombre está ligado de forma indisoluble con el del Manierismo, estilo del que fue uno de sus creadores e impulsores. Esa manera artística, como sabrán, tiene bastante mala fama y el adjetivo asociado, manierista, ha venido a indicar todo artista falto de inspiración que intenta suplirla con efectos y exageraciones, prefiriendo ser antinatural y forzado, de forma que su excentricidad le brinde la atención que el cultivo de un estilo más sobrio - y más noble - le vedaría, porque su talento no está a la altura de los auténticos maestros.

Expresado así, el problema está mal planteado. El problema al que se enfrentaron los pintores de principios del siglo XVI, Pontormo, Rosso, Bronzino, Parmigianino, el mismo Coreggio, toda la generación justo posterior a Leonardo, Miguel Ángel y Rafael, fue que esos maestros habían alcanzado la perfección de la pintura del renacimiento. Si la historia de ese arte en el quatrocento es la de una continua evolución e investigación en los principios de la pintura ilusionista, de Masacció a Mantegna, de Fra Angelico a Piero; tras los pintores tempranos del quinquecento no quedaba ya nada por hacer, se había llegado a un callejón sin salida.

Persistir en esa vía ya completada sólo conllevaría ser tachados de meros copistas, de artistas faltos de originalidad. Era necesario explorar nuevos caminos, nuevas opciones, nuevas soluciones. Tal fue la tarea que se propusieron los pintores manieristas y todos sabemos lo que sucedió: comparados con sus predecesores, con la belleza ideal que éstos habían implantado como modelo, esas obras nuevas fueron incomprendidas, despreciadas . Mejor dicho, fueron apreciadas en su tiempo, por esas cortes italianas y europeas que valoraban un producto artístico por su erudición, por los elaborados juegos visuales y de significado que pudiera contener; pero que en otros tiempos posteriores, los de la contrarreforma y el barroco, los del neoclásico aún más posterior, que exigían contenidos ideológicos claros y directos, fueron contemplados con condescencia.

Ha sido necesario la llegada de un siglo de excesos como el siglo XX, en el que todo el arte del pasado ha sido puesto en duda, desbancado, desmontado, desmenuzado, para que el Manierismo empezase a ser comprendido. Las figuras de Pontormo, de Rosso, de Bronzino, de Parmigianino y Coreggio han sido reivindicadas y se han descubierto en ellos personalidades artísticas de primera fila, extrañamente cercanas a una sensibilidad moderna, escéptica y en crisis continua, que en cierta medida refleja el ambiente traumático de una Europa escindida tras la Reforma Protestante.

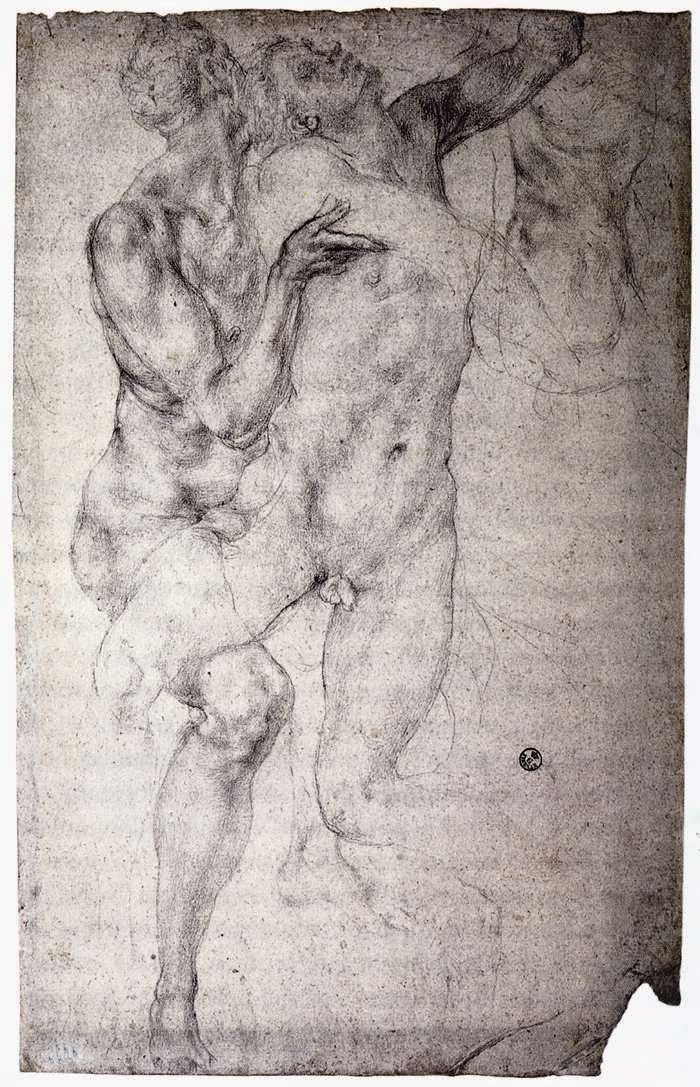

Pontormo, en particular, se revela como un artísta de una sensibilidad extrema y dolorosa. Alguien que se deja la piel en cada una de sus obras, que acaban tornándose fragmentos de sí mismo, arrancados de su interior con sufrimiento, sin importarle lo que el espectador piense del resultado fina, siempre y cuando realmente quede en ellos reflejado lo que siente el artista, lo que padece en ese instante. No es, por tanto, un pintor fácil, sino que requiere un periodo de aclimatación, hasta que en las confusas composiciones de sus cuadros, en las marañas de líneas de sus dibujos, en la agría disonancia de sus colores, se descubre esa insondable, inextinguible melancolía y delicadeza que sólo Pontormo ha sabido representar.

Es precisamente ese camino de perfección, con el objetivo de utilizar la creación para reflejarse a sí mismo, como si fuera un artista del siglo XX, el que queda demostrado a la perfección en la muestra de la Mapfre. En ella se puede seguir toda la evolución del artista a través de sus dibujos, su continuo trabajo de depuración y destilación, en el que incluso los dibujos más abocetados o los que han quedado incompletos se descubren como obras maestras, colocando a Pontormo a la altura de los mejores dibujantes de la pintura occidental, al nivel de un Rembrandt, un Durero, o los mismísimos Goya y Picasso.

Pero además hay otro punto de interés especial. Al final de la exposición, se puede encontrar un regalo, que sólo unos pocos sabrán apreciar en su justa medida... justo los mismos que lo esperábamos con anticipación. Se trata de los dibujos preparatorios para los frescos del ábside de la iglesia de San Lorenzo, lo único que nos queda de una obra destruida en el siglo XVIII, durante una de esas reformas para embellecer las iglesias de Florencia, tan típicas de ese siglo, y que casi acabaron con la capilla Brancacci de Masaccio, por ejemplo.

La importancia de estos dibujos no está sólamente en que sean los únicos testimonios que quedan de esa obra final de Pontormo, y que, con la ayuda de algún testimonio contemporáneo, nos permitan intuir como debía ser, intentar su reconstrucción. Lo increíble de esa obra, que hace aún más dolorosa su desaparición, es que debió ser la obra maestra de Pontormo, aquella en que vertió todas sus ideas, sus dudas e incertidumbres, su desesperación y confusión. Sabemos que intentó vencer a Miguel Ángel en su propio terreno, creando una obra que hiciese sombra a la capilla Sixtina y por una vez queda claro también que esto no fue una bravuconada de un artista pretencioso.

La obra fue un auténtico escándalo en la Florencia de su época. Nadie comprendía, en primer lugar, que el ciclo de Pontormo sobre el Antiguo Testamento no tuviera un orden definido, que las escenas se superpusieran las unas con las otras, sin relación ni ligazón aparente, casi contradiciéndose las unas a las otras, o que lo representado en ellas recordase más bien un enredo de cuerpos retorcidos, en agitación y desorden continuos e irresolubles, y no un objeto de devoción. Como decía el propio Vasari en sus vidas: no se sabía si el autor se había vuelto loco o quería que nos volviésemos locos los demas.

Y es ese frenesí, esa locura, el que nos devuelven, nos recuerdan, los dibujos de Pontormo.

¿Algo más? Ah sí, en los pisos de arriba hay una exposición de Picasso.

No hay comentarios:

Publicar un comentario