Debido a mi edad, que empieza a ser provecta, recuerdo las múltiples arribadas de anime a este país, antes de convertirse en fenómeno de masas, parte indisociable de la cultura popular. La primera fue a mediados de los setenta con series como Heidi, Marco, Comando G o Mazinger Z, que marcaron el imaginario de toda una generación de niños. La mía, en concreto. La segunda tuvo lugar a finales de los ochenta y principios de los 90, cuando la aparición de las televisiones privadas obligó a llenar la parrilla con casi cualquier cosa. Fue el tiempo de Ramma 1/2, Los caballeros del de Zodiaco, Lupin, Chico Terremoto, Sailor Moon, Bola de Dragon o Robotech, aquél refrito que los americanos hicieron con Macross. El giro definitivo llegó con el final de siglo y las primeras plataformas de televisión vía satélite. Canales como Buzz o Locomotion nos trajeron series de primera categoría, tipo Evangelion, Escaflowne, Cowboy Bebop, Berserk, Lain, Boogiepop Phantom e infinidad de otras. Por primera vez, el aficionado podía disfrutar de un muestrario casi inextinguible de series, ofrecidas al poco de haberse emitido en el Japón. Luego, por supuesto, llegaría el emule y el torrent, pero eso es otra historia y sólo sirvió para confirmar el vuelco.

De esa última época, a caballo del año 2000, data mi pasión por el anime, que aún me dura, aunque un tanto desgastada y desengañada. Sin embargo, no había permanecido indiferente a los que había ido ocurriendo en las otras etapas. La única diferencia fue que con aquellos primeros contactos mi afición no cristalizó, fue intermitente y pasajera, de manera que lo poco que me llamó la atención pronto pasó al olvido más completo. En concreto, en la segunda fase de las tres que he esbozado acabé bastante obsesionado con una serie que aquí se llamó Johnny y sus amigos, pero que ahora es más conocida por su nombre original: Kimagure Orange Road (1987-1988, Osamu Kobayashi). No la llegué a ver completa, ni siquiera en orden -los horarios de emisión casaban mal con mis responsabilidades laborales-, pero lo que pude disfrutar cobro un gran significado para mí, en especial la película de que cerraba la serie, de la que ya les hablaré en otra entrada posterior.

Esto no quiere decir que no fuera consciente de sus defectos. Era una serie juvenil, sin muchas pretensiones, que sólo pretendía divertir a los espectadores adolescentes, apelando a una serie de enredos románticos mezclados con cierta trama sobrenatural. Nada del otro mundo, nada que fuese a sacudir sus cimientos, ni mucho menos a causar una revolución en las artes. Sin embargo, en aquel entonces yo era aún joven, acababa de volver del servicio militar e intentaba abrirme paso en el mundo de la enseñanza universitaria -fracasé, si eso les interesa-. Aún podía conectar con lo que se narraba en esa serie, más aun porque esas tramas ligeras románticas se me asemejaban, con todas las salvedades y todas las distancias, a la juventud que nunca tuve. A ésa que me negué, por cobardía y estupidez.

Ahora, casi tres décadas más tarde, he podido revisarla de nuevo. Temía una profunda decepción, pero por fortuna no ha sido así. Ha sido muy reconfortante reconocer los capítulos que en su momento me habían enamorado -eran los finales de la serie, curiosamente- y volver a sentir, aunque más por evocación, algo similar a lo que sentí en aquéllos tiempos tan lejanos. Como es obvio, la serie sufre de las limitaciones técnicas de su tiempo, subrayadas por la ausencia ese acabado perfecto y sin tacha a la que nos ha acostumbrado el ordenador. No obstante, de vez en cuando, cuando el presupuesto lo permite, la serie no duda en entregarse a escenas de lucimiento. De ésas donde la descripción de detalles ínfimos mostraban a un animador de raza: aquél que sabe describir con completa precisión -y emoción- a una persona que corre, pedalea o juega a un deporte. O más difícil aún, hacernos intuir, con ademanes y expresiones, las tormentas y conflictos que alberga un personaje en el interior de su cabeza.

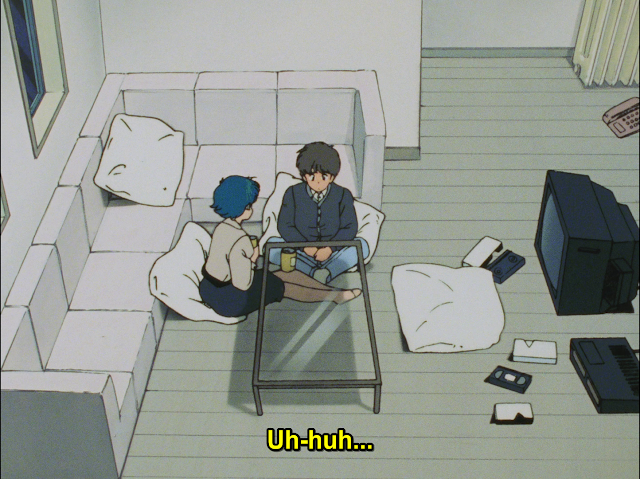

Hay otras virtudes que, me temo, sólo sabrán apreciar quienes crecieron con esas series o a quienes les sirvieron de puerta de entrada al mundo del anime. En primer lugar, la renuncia a un fotorrealismo que reemplace a la propia realidad. Los entornos, los fondos y los decorados en los que se mueven los personajes, no ocultan en ningún instante su naturaleza de dibujado. Son acuarelas y dejan ver en su plasmación final los trazos del pincel. Incluso su inevitable imprecisión o su estado inacabado. Asimismo, las limitaciones de presupuesto llevaron a adoptar en esas series unas estrategias, ya desaparecidas, que llamaban la atención por contraste con la exuberante animación occidental. Una y otra vez, las series de anime introducían excursos meditativos. Secciones casi estáticas que servían para reflejar la confusión, el desánimo, la duda, las vacilaciones de los personajes. Sensaciones subrayadas por la ausencia de músicas intrusivas, de esas que pretenden guiarte y dictarte, pero donde cobraban especial importancia los sonidos ambiente: el canto de los pájaros, el sonido de un timbre, el correr del agua que cae de un grifo, el rebullir de alguien en otra habitación.

Virtudes que convertían el anime de esos tiempos en algo nuevo, inclasificable, sin comparación con lo que estábamos acostumbrados. Aumentado por una curiosa paradoja, también típica del anime. A pesar del carácter blando e intrascendente de las historias, en ellas se incluían elementos transgresores, propios de personajes de mayor edad que la supuesta en sus protagonistas, dibujados, en nueva contradicción, como si tuviesen bastantes años más. Estaba, por descontado, la obsesión con el sexo, pero también la tendencia a transnochar, a frecuentar ambientes adultos, las guerras de bandas y los conflictos con la policia. Incluso la ingestión de bebidas alcoholicas.

Detalles que no creo que entonces levantaran ningún revuelo, pero que hoy desencadenarían un escándalo morrocotudo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario