Les pido disculpas por volver una y otra vez, en esas entradas, al tiempo de mi juventud. Es el único medio que tengo, con la ayuda mis recuerdos, de hacerles comprender la paranoia en la que estaba sumida el mundo, siempre al borde del apocalipsis termonuclear. Ya les había contado como en los periódicos y revistas, con regularidad casi premeditada, se incluían artículos, esquemas y mapas sobre la guerra futura. No sólo se evaluaban los posibles escenarios bélicos, siempre iniciados por una invasión soviética de la República Federal de Alemania, sino que se describía, con todo lujo de detalles, como íbamos a ser aniquilados por las explosiones nucleares que, de manera ineluctable, iban a poner punto final al conflicto. Y a modo de epílogo, el invierno nuclear, cuándo las cenizas de los incendios de las ciudades arrasadas, arrojadas a la estratosfera, cubrirían la tierra como un sudario, iniciando una pequeña era glacial que exterminaría a los pocos supervivientes que quedasen.

En ese contexto, no debe extrañarles que, con igual puntualidad, las imágenes de las explosiones nucleares fueran corrientes en los medios de comunicación, empezando por el hongo nuclear, símbolo de la nueva era. Y no es que faltasen imágenes documentales. Más bien sobraban, rodadas desde todos los ángulos, en todas las condiciones y situaciones imaginables. Durante casi un cuarto de siglo, de 1945 a 1960, los EEUU y la URSS explosionaron cientos de bombas nucleares en superficie, al aire libre. Se acabó así contaminando regiones enteras del planeta -los atolones del Pacífico, los desiertos de Nevada y Nuevo Méjico, las estepas del Kazajastan-, además de cambiar de manera definitiva la proporción de elementos radiactivos en la atmósfera. De hecho, en datación radiológica -el Carbono 14 y similares- se suelen utilizar fechas denominadas BP, Before Present, siendo ese presente 1950. A partir de esa fecha, la contaminación radiactiva atmosférica ocasionada por los ensayos nucleares provoca que las muestras parezcan más jóvenes de los que son en realidad. Otro signo del Antropoceno.

No es que las pruebas se interrumpieran. Países como Francia continuaron explosionando bombas nucleares en el atolón de Murorora, hasta bien entrados los años ochenta. Esos ensayos fueron famoso por ser objeto de protestas por parte de Geenpeace -entonces en sus mejor momento publicitario-, irritando tanto a Francia que ésta no dudo en enviar a sus servicios secretos a volar el buque insignia de la organización, el Rainbow Warrior, con el escándalo internacional subsiguiente. Por otra parte, el resto de potencias nucleares, con la URSS y EEUU en cabeza, también continuaron con sus ensayos rutinarios hasta casi el fin de la guerra fría, sólo que subterráneos. Aún recuerdo haber visto imágenes de los mismos, emitidas en los telediarios como cosa normal, en las que un terreno desértico, plano y anodino, saltaba por los aires repentinamente, para luego dejar un inmenso cráter.

La bomba, simbolizada por el hongo nuclear, era nuestra compañera continua, desde nuestra niñez. Un símbolo que nos provocaba horror y fascinación, al mismo tiempo y sin que nos sorprendiéramos por la contradicción. Por un lado, el terror a la muerte segura que anunciaban -y mejor que fuera así, puesto que sobrevivir a la bomba significaba agonizar lentamente por la radiación-. Por el otro, admiración, anonadamiento, estupefacción antes ese poder sin límites. Comparable, únicamente, al del propio Dios. Sentimientos contrarios que me sobrecogían cada vez que proyectaban Dr. Strangelove (Telefono Rojo, 1964) de Stanley Kubrick. Las escenas finales, la sucesión de explosiones atómicas al ritmo de una canción optimista -aunque con un trasfondo real muy trágico y amargo-, se quedaron grabadas para siempre en mi memoria. En especial, las de esa bomba que explotaba en medio de una flota entera de barcos de guerra. Un hecho inimaginable, inexplicable, absurdo, del que conocía todo el contexto, pero que parecía lógico, normal, como convenía a esa locura destructiva sin término.

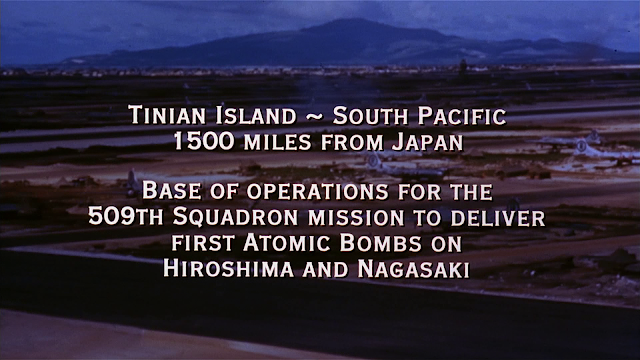

Esa fascinación irracional con la bomba, compartida por todos los que vivimos la guerra fría, fue lo que me llevó a hacerme con el documental Trinity & Beyond: The Atomic Bomb Movie (Trinity y más allá: la película de la bomba atómica, 1995, Peter Kuran). En ella se hace uso del inmenso archivo fílmico reunido durante esas pruebas -y en ciertos casos, aún secreto-, para construir una historia de la locura nuclear durante la guerra fría. No en el sentido de verse obligados a convivir con la bomba, como ocurría en The Atomic Cafe (El café atómico, 1982, Kevin Rafferty, Jayne Loader y Pierce Rafferty), sino subrayando como era preciso, en la mente de políticos y militares, hacerlas cada vez más grandes, probarlas en números cada vez mayores -en algunas de estas operaciones se llegaron a explosionar 30 o 40-, aprender a que sus efectos fueran lo más devastadores posible -determinando la altura exacta para que la onda de choque fuera anormal- , además de miniaturizarlas, para que pudiesen ser disparadas desde un cañón normal.

¿Suena a enajenación? Lo es. Tanto que a pesar del tono objetivo y aséptico del documental, ese tono de locura acaba adueñándose de él por entero. En los testimonios de los protagonistas - como Edward Teller, el padre de la bomba atómica- la frialdad profesional acaba por tornarse repulsiva y nauseabunda. Algunas de las bombas, como la Castle Bravo, terminan saliéndose de madre, adquiriendo más potencia de la prevista, para casi aniquilar al propio equipo científico a cargo de las pruebas - y contaminar a isleños y a un pesquero japonés que pasaba por ahí-. Ya les he hablado de la idea genial de hacer explotar una bomba atómica bajo una flota, con el resultado de crear un tsunami radiactivo y contaminar un atolón entero durante decenios -aún sigue prohibido-, pero lo peor es que, al cabo de tantas pruebas, los propios atolones comenzaron a perder estabilidad, amenazando con desmoronarse y contaminar el océano entero. De hecho, en uno de ellos, en el cráter dejado por una de las bombas, se construyó una cúpula de hormigón semejante a la de Chernóbil, para enterrar los muchos residuos radiactivos. Sarcófafo que, como el de Ucrania, está empezando también a desmoronarse.

Absurdo sobre absurdo, locura sobre locura, que pueden sintetizarse en dos. Los militares americanos que montan un cine al aire libre, para poder presenciar, bien repanchigandos, una de las explosiones nucleares en directo. O la de sus homólogos chinos que cargan, a caballo, a pie, sobre vehículos motorizados, contra el hongo de una explosión que acaba de tener lugar.

No hay comentarios:

Publicar un comentario