En la entrada anterior, les hablaba de la paranoia que producía vivir bajo la amenaza de la guerra termonuclear. Durante mi adolescencia en los años ochenta, era habitual, casi cotidiano, encontrarse con publicaciones en la prensa que narraban con todo detalle el desarrollo y consecuencias de una guerra nuclear. Desde los sistemas de armamento, especialmente los nucleares, a los de vigilancia y alerta. Desde las primeras etapas del conflicto, normalmente un guerra convencional limitada al centro de Europa, hasta cuando los misiles empezarían a caer por decenas sobre las ciudades del mundo. Desde los efectos mortíferos que una cabeza nuclear de tamaño normal, pongamos un megatón, causaría sobre la ciudad en la que vivías, hasta el sudario de cenizas que cubriría el mundo, provocando un invierno nuclear que no terminaría en años, quizá decenios.

Obviamente, esa paranoia no era nueva. Con mayor o menor intensidad, con periódicos sobresaltos que ponían el mundo al borde de la catástrofe, se había venido desarrollando desde 1945, fecha de la explosión de las primeras bombas atómicas. Sus inicios y consolidación son los que narra el documental The Atomic Café (El café atómico) dirigido en 1982 por Kevin Rafferty, Jayne Loader y Pierce Rafferty. El nombre, chocante e irónico, ya anuncia el enfoque e intenciones de esta película: Mostrar de manera fehaciente como el miedo a la aniquilación nuclear trastocó la vida de un país entero, los EE.UU del periodo a que media entre 1945 y 1960, hasta conducirlo a la histeria colectiva y la irracionalidad. Tanto más grave si pensamos que se trataba de una superpotencia con armamento nuclear, capaz de arrasar la tierra varias veces, y preparado para ser utilizado al instante.

Se señala así como el gobierno estadounidense, con clara intencionalidad propagandística que le permitiese controlar a la población, manipuló los hechos del conflicto para conseguir dos objetivos contradictorios. Por un lado, convencer a la población de que el uso hipotético de las bombas nucleares por parte de los EEUU era justo, legal y necesario, el único medio para ganar, un plumazo una futura guerra con la URSS. Por el otro, inculcar que los efectos destructivos de las bombas serían insignificantes. Con unas simples precauciones se podría sobrevivir a ellas, sin más que unos arañazos. Bastaría sacudirse el polvo, reparar algunas puertas y ventanas rotas, y el país volvería a estar en pie.

Para ilustrar esta tesis, el documental utiliza una estrategia poco frecuente, por lo difícil, pero muy efectiva cuando se utilizada bien. Tanto, que nos ha dado algunas de las mejores muestras de este género. En vez de entrevistar a los protagonistas, complementar sus testimonios con análisis de expertos, al tiempo que se enhebra todo con la voz de un narrador que sirva de guía, se prefiere utilizar material de archivo, presentado sin comentario y casi sin modificaciones. Sólo el montaje -intercalación/yuxtaposición- de las diferentes secciones, junto con el conocimiento que pueda tener el espectador, sirven para hacer llegar su tesis. Se juega -lo que siempre es peligroso, como ocurría en el Swastika (1973) de Philippe Mora- con someter al espectador al mismo baño propagandístico que un espectador del pasado pudo sufrir, intentando comprobar si sería capaz de librarse de ese condicionamiento por sus propios medios.

El resultado, mirado desde los años ochenta, cuando esa propaganda gubernamental ya no era efectiva -fue la gran década de los movimientos pacifistas antinucleares- varía entre lo cómico y lo aterrador. Como ocurría en When the Wind Blows (Cuando sopla el viento, 1986, Jimmy T. Murakami) el gobierno estadounidense produjo multitud de películas divulgativas sobre un tema tabú: como sobrevivir a una explosión nuclear. Para impedir el pánico a entre los habitantes -o mucho peor, una desesperación conducente al letargo impotente-, las soluciones propuestas eran de una sencillez extrema, al alcance de todos, con sólo tener someros conocimientos de bricolage. El objetivo, como les adelantaba, era demostrar que cualquiera, con apenas esfuerzo y un mínimo de entrenamiento, tenía ser asegurado ser uno de los superviviente en el futuro postapocalíptico.

Lo cómico, es obvio, viene de ver en pantalla, presentadas como medidas efectivas efectivas de protección, con la ingenuidad propia de esa épocas., los trajes, refugios y comportamientos que casi cualquier americano adoptó como propios, como rutina diaria, en caso de. A cada cuál más ridículo, más estrambótico, sin otro efecto real que el de tranquilizar a quienes los llevaban a la práctica, creyendo así que había tomado todas las precauciones posibles. Eso mismo, de rebote, es lo aterrador. Sabemos -o al menos cualquier espectador debería saberlo- que esas precauciones son inútiles. Mejor dicho, contra el apocalipsis nuclear nada es efectivo. Mucho menos el Duck and Cover (tirarse al suelo y buscar refugio) que aconsejaba un famoso - e infame- film de propaganda incluido en The Atomic Café. En cuanto brillase el destello nuclear, si mirabas hacia el, quedarías ciego al instante; si estabas demasiado cerca, la bola de fuego te freiría o te reventaría la onda expansiva; si conseguías salvarte, la lluvia negra nuclear, cargada de radiactividad, te contaminaría sin remedio.

No menos espeluznante son las recomendaciones para la construcción de un refugio nuclear. Aunque se abarrotase de provisiones -incluidas armas, para espantar a otros supervivientes, como se nos aconseja en el film- y pudiese resistir tanto el estallido de la bomba como al largo periodo de encierro preventivo, ¿qué quedaría después? ¿Qué mundo se encontraría a la salida? Tanto la propaganda, como algunas de las personas normales entrevistadas -no por el documental, sino en el contexto de las películas de propaganda-, piensan en términos de la Segunda Guerra Mundial: por mucha destrucción que haya, el estado, la administración y el ejército sobrevivirán. Al poco, la civilización habrá sido reconstruida y todo volverá a ser como antes. Ecuación resuelta con éxito de la que están ausentes la contaminación radiactiva omnipresente o el mortífero invierno nuclear, que en los años cincuenta aún no había sido teorizado.

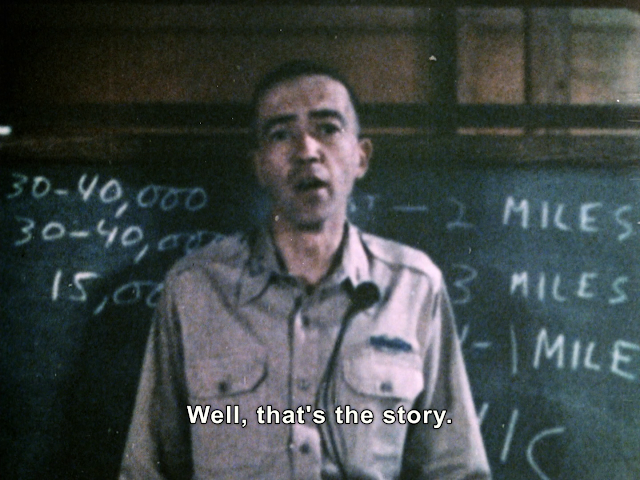

Ausencia de radiación que es producto de la propaganda. A pesar de que es lo más característico de una bomba atómica -cuyos efectos continúan matando durante años y decenios- la propaganda de ese tiempo intentaba reducir su importancia hasta hacerla desaparecer. La bomba atómica no dejaba de ser una bomba más gorda que las demás, con la que es posible librar una guerra convencional. Así, el gobierno de los EE.UU no dudo en ejecutar maniobras en que se arrojaban bombas nucleares -a distancia prudencial, por descontado- sobre unidades del ejército, como en la secuencia que abre esta entrada. Unos ejercicios donde no se dudaba en mentir a los soldados, convenciéndolos de que no había nada que temer, ni siquiera de la radiación, si se seguían las órdenes a rajatabla.

Cosa que, muchos años más tarde, se reveló falsa, cuando esos soldados -y los habitantes de poblaciones aledañas a sotavento de las pruebas-, empezaron a morir de cáncer.

No hay comentarios:

Publicar un comentario