Les comentaba, al hablar de la reciente versión de Boogiepop Phantom (2000, Takashi Watanabe), como se habia procedido a aguar y diluir todo lo que hacía memorable a esa serie. Lo que quedaba en la versión de 2019 no era sino otra estereotipada historia de adolescentes forzados a combatir monstruos de poderes sobrenaturales. Nada quedaba de la angustia existencial o la profunda crítica social, mucho menos sus audacias estéticas y narrativas.

Lo mismo ocurre con la versión de 2016 de Kino no Tabi The Beautiful World (2017, Tomohisa Taguchi). Lo que se ve en ella se reduce a una adolescente que visita diferentes países con extrañas constumbres. Una guía de viajes, sin mayor trascendencia que señalar las vistas pintorescas, en completa oposición al ethos de la serie original, la Kino no tabi de 2003, dirigida por Ryūtarō Nakamura. En ella, cada visita suponía una reflexión sobre la naturaleza humana. Mejor dicho, sobre los múltiples caminos en los que nuestra racionalidad decidía perderse, encontrando refugio en absurdos sociales que sólo la tradición justificaba y perpetuaba.

El espectador se despedía así, con cada episodio, repleto de dudas irresolubles, defraudado y decepcionado por nuestra ineptitud irremediable, disfrazada de inteligencia e utilidad. De hecho, el único episodio que no acaba de funcionar - o que al menos no llegaba a las alturas del resto de la serie antigua - era el único en que coincidia con la nueva versión. Los combates a muerte, en un coliseo modernizado, entre diferentes campeones que aspiraban a hacer realidad un deseo, garantizado en su ejecución por el potentado local. Historia que pronto derivaba en concesión a la acción y al combate, traicionando esa contemplación dolorosa y amarga, sin apenas incidentes ni aspavientos, que daba unidad y personalidad a la serie.

Kino no tabi, por tanto, se caracterizaba por plantear problemas sociales, políticos y filosóficos, que no ofrecían solución fácil, vía que en la mayoría de los casos ni siquiera entraba en el campo de lo posible. Ambigüedad, fatalismo y pesimismo que hacía esta serie muy atractiva para quienes, en los años setenta y ochenta, nos había criado con un tipo de cómic que se planteaba dilemas embrollados, sin tener muy clara la distinción entre buenos y malos, ni siquiera que esos conceptos fueran clasificaciones válidas.

Por poner un ejemplo, en uno de los primeros episodios de Kino no Tabi se nos presentaba una sociedad religiosa en grado sumo, hasta el extremo de guiar sus decisiones en funcion de las profecías contenidas en sus libros sagrados... ignorante de que esos textos, sagrados, verdaderos e inobjetables para su civilización, no son eran que las divagaciones de un poeta enajenado, muerto por un capricho del potentado local, ciudadano de un estado tan, tgan lejano cuyo nombre jamás llegó hasta los adoradores de sus palabras.

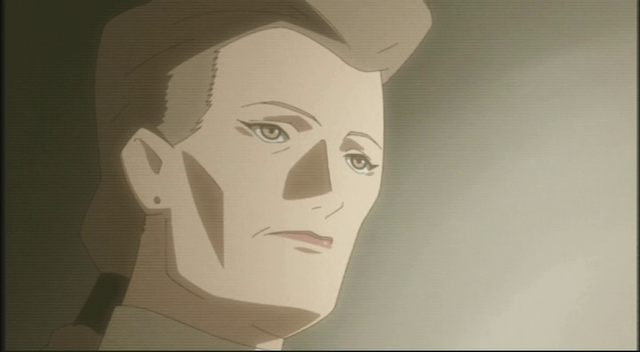

O como uno de los episodios finales, que puede contarse entre los más pesimistas y desoladores del anime, incluso de cualquiera de las formas de la creación visual. Ése que les ilustró arriba, en el que dos países enredados en una guerra sin cuartel, que está exterminando a sus poblaciones, encuentran el método perfecto para asegurar una parte: aniquilar, como si fuera un juego, a otro país más pequeño que ellos. Perversidad que se justifica por el carácter de bárbaros de quienes son asesinados sin escrúpulos. Genocidio que incluso alcanza un grado superior de maldad, puesto que no tiene como objetivo la erradicación del otro, sino sólo de una fracción que permita satisfacer las pulsiones violentas de sus ejecutores... y que asegure que al año siguiente queden los suficientes para volver a empezar el juego. Para que la paz se perpetue año tras año.

Un horror que se ve subrayado, además, por un minimalismo en la animación que rehuye todo lucimiento superfluo. Evitando, por tanto, que la forma vele el mensaje. Mensaje, además, que se narra de forma neutral, mediante los ojos de quien no deja de ser un visitante, y por tanto no puede atribuirse ninguna superioridad moral, ni mucho menos pretensiones de juez. A pesar de identificar el problema, la solución, la justa y definitiva, se escapa a sus poderes de discernimiento o a sus posibilidades de actuación

Más aun cuando, una y otra vez, las víctimas se han revelado verdugos. Y viceversa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario