Cuando, hace ya unos meses, estuve comentando las películas de Wong Kar Wai, les indiqué como, para mí, la obra de ese director está indisolublemente unida a la década de los 90 del siglo pasado. No es el único cuya obra, de nuevo para mí y en ocasiones de forma equivocada, simboliza y define el cine de esa época. A su lado se encontrarían nombres más o menos famosos, unos, maestros consagrados, otros, perdiéndose poco a poco en el olvido: Winterbotton, Egoyan, Kieslovski, Kiarostami. Sin olvidar, por supuesto, Zhang Yimou, a quien voy a dedicar una serie de entradas, centradas en las películas que rodó con una actriz excepcional: Gong Li.

Hong gao liang (Sorgo Rojo, 1987) es la opera prima de la pareja y en su tiempo fue todo un descubrimiento. De repente, las audiencias occidentales repararon en que el cine chino existía y que poco tenía que envidiar al de naciones de filmografías más asentadas y respetadas. Casi podría decirse que es con esta película - y otras de fecha similar- comienza la fascinación actual por el cine del Extremo Oriente. Es decir, más allá del gigante japonés -descubierto ya en los cincuenta- y fuera de lo que serían las películas de artes marciales de Hong Kong.

Sin embargo, Hong gao liang no es una película perfecta. Su mayor lastre es partir de dos novelas - la primera hora correspondería a la primera, la última media a la segunda- que no acaban de casar del todo y entre las cuales no consigue establecer una transición suave. Así, mientras que la primera sección tiene mucho de fabula tradicional atemporal -aunque en ella se filtren modos, no se lo pierdan, del spaghetti western-, la segunda gira hacía el relato de exaltación patriótica. En este caso, la lucha sin cuartel contra el invasor japonés en el periodo 1937-1945. Una guerra completamente olvidada en Occidente, pero que causó decenas de millones de muertos en China y durante la que el ejército imperial japonés cometió crímenes de guerra similares a los de los nazis.

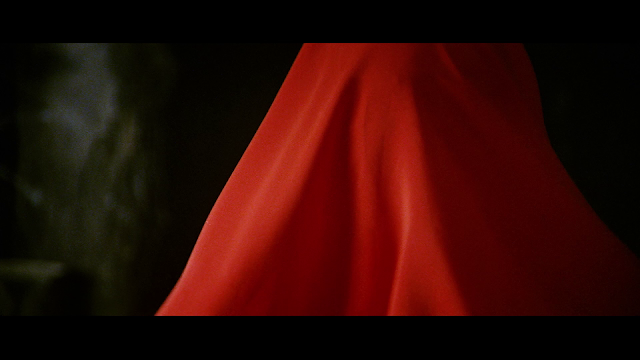

Sin embargo, esos defectos estructurales se ven compensados por una pericia técnica que sorprenden en un director primerizo -y que debieron asombrar al jurado del festival de Berlín, donde obtuvo el Oso de Oro-. En primer lugar, por un uso del color desudado ya en esa década, pero que Yimou sabe convertir en rasgo distintivo del film -lo primero que el espectador recuerda-. Entre esos colores destaca un rojo -el del vino, el de los hornos donde fermenta, el del traje de la protagonista, el de la sangre derramada en el tramo final- de una saturación irreal, al modo del vetusto Technicolor y que, por lo que he leído, Yimou se empeño en conseguir con esa intensidad y con esa profundidad precisa. Un tono esencial para crear el clima que pretende la película -la exasperación, el sentimiento de no tener salida, la sexualidad desatada que rebosa en algunas de sus escenas, el horror de la guerra- pero que casi ninguna edición digital ha sido capaz de reproducir en su intensidad justa.

Sin embargo, un color tan poderoso, tan ardiente, necesita de un equilibrio cromático: el verde, en este caso. No menos profundo e intenso, encarnado por los campos de sorgo que dan título a la película. Ambos tonos irán alternándose a lo largo de la película, identificando los mundos contrapuestos en donde la acción se desarrolla: el natural, encarnado por el sorgo silvestre, cuyos campos no parecen tener fin, y el de la destilería en medio del desierto donde se transforma en vino. Colores y mundos que no son tan opuestos como podría parecer, sino que se hayan conectados de forma indisoluble: el sorgo verde se transforma en vino rojo, de manera que éste no puede pervivir sin aquél. De hecho, en la segunda parte, la destrucción de los campos de sorgo a manos de los japoneses indicará la ruptura de ese equilibrio y el desencadenamiento del rojo, desprovisto ya de frenos, en forma de fuego devorador y ciego.

Una concepción del color que no es mero capricho estético, sino que conecta con el fondo que ilustra. Y que no se queda ahí, en simple decoración, sino que Yimou sabe aunar con un instinto natural para la composición y el montaje, sabiendo qué quiere decir cada plano y cuándo debe utilizarse. Como ejemplo, baste la escena que abre esta entrada, justo del principio de la película. En ella Yimou intenta plasmar el azoramiento de la protagonista al ser obligada a casarse con un anciano y cómo ella no tiene poder alguno sobre esa decisión, mucho menos para rechazarla. Para ello, nos la muestra estática, arrinconada, troceada por el montaje, convertida en objeto y sin posibilidad de reacción, hasta perder incluso su propia identidad, al ser cubierta por el velo de novia. De un rojo agresivo intolerable.

Para luego recuperarla de manera repentina, cuando ella misma se lo arranca furiosa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario