Abrazados cariñosamente, se besaban sin harturade modo que el tiempo se demoró muchoy quedaron impregnados de copiosas lágrimassin que apenas pudieran separarse el uno del otroy sin ningún respeto a la multitud de los allí reunidos,pues el amor natural ignora la vergüenzay eso lo saben todos los que han conocido el amor.Digenes Akritas, siglo X, Bizancio

El pasado no importa.

Ellos, los muertos, nunca llegaron a enterarse de en que consistía la vida, en que estriba el amor, que era lo valioso en el arte.

Sólo nosotros, los que vivimos ahora, en este preciso momento, lo sabemos. Sólo nosotros, sólo entre nosotros, ha llegado a desvelarse el secreto, ese secreto que, generación tras generación buscaron sin que su ceguera, sus prejuicios, sus vicios y sus pasiones, sus preferencias y sus odios, le permitiesen darse de cuenta de que estaba al lado de ellos mismo.

Es ahora, en este momento, en este mundo, cuando al fin va a poder construirse el paraíso.

Así piensan todas las generaciones. Ninguna escapa a esa regla. Por un instante, se creen los dueños del mundo, el centro de todo lo que les antecedió, el origen de todo lo que habrá de venir, para luego, pasado el tiempo antes de poder darse cuenta, descubrir que otros han tomado su relevo y se han adueñado de su mundo, que el único papel que les queda es el de gruñones eternos, de molestiás perennes, ancladas en el recuerdo de un pasado que no existió más que en sus cabezas.

Un pasado tan imperfecto como el presente al que han sido desterrados, como el futuro que nunca verán.

Así pensé yo en el pasado. De la misma manera que todos lo que me precedieron, creí ser el centro del mundo, soñé ser la respuesta a todas las preguntas, creí vivir el inicio de una nueva época. Ahora, como todos, debería lamentar mi juventud perdida, dolerme por el paraíso al que nunca podré volver, acusar a la juventud de los mismos defectos que yo tenía a su edad, y que, a pesar de los disfraces, aún continúo teniendo.

Pero no puedo hacerlo. Mejor dicho, no quiero hacerlo.

Porque hacerlo sería caer en el error, levantar de nuevo la misma mentira. Pensar que en realidad fuimos distintos, que fuimos la generación especial, la destinada a no-se-sabe-que glorias que se marchitaron, cuando en realidad fuimos semejantes, iguales, indistinguibles, de aquellos que nos precedieron, de aquellos que nos seguiran, que lo único que era distinto eran las circunstancias, que en si éstas fueran distintas, nosotros también hubiéramos sido distintos, y que si éstas ahora mismo fueran iguales, la generación de ahora también sería igual.

Recordar también que la experiencia no se puede transmitir, que esa experiencia no es más que el recuento de una lista interminable de errores, de los cuales no podemos asegurar que no hubieran derivado en errores aún peores, de no haberse cometido.

Que, simplemente, toda persona tiene derecho a contruirse a sí misma, por sí sola. Que no hay otra manera.

O dicho de otra manera, porque si así lo creyera, sería incapaz de mirar al pasado, o de esperar hacia el futuro, sólo me quedaría encerrarme en la contemplación melancólica del pasado, condenarme a la consideración de que lo que sucede en este tiempo no ha sucedido antes en la historia, de que lo ahora sentimos, lo que ahora nos aqueja, lo que ahora tememos, nunca hubo quien lo sintiera en el pasado, ni habrá quien lo comparta en el futuro.

Quedarme, porque yo mismo me lo he negado, sin el placer de leer el Dígenis Akritas del siglo X, otro tiempo de culturas enfrentadas, casi las mismas que ahora, que no se entendían la una a la otra, que libraban guerras entre sí, que trazaban fronteras infranqueables delimitando las zonas pertenecientes a cada una de ellas... y donde, al mismo tiempo, esas fronteras, esas barreras, esos muros, no existían en la realidad, y las gentes las cruzaban una y otra vez, sin que nada, poder, leyes, autoridad, religión, pudieran impedir ese paso, figurando un día en un bando, mañana en el otro, descubriendo que lo peores enemigos puede ser que no sean los del otro lado, sino los que militan a tu lado.

Un mundo, en fin, donde el amor, su necesidad, eran tan urgentes, tan imperiosos, tan absolutos, como lo son ahora, aunque hayamos cambiado el nombre para seguir refeririéndonos a lo mismo.

...Y aún deseaba decir incluso cosas más semejantes

cuando vió que el joven se acercaba súbitamente,

invadida por un gran decaímiento se turbó

se le abrazó al cuello con las manos

y quedó colgada sin hablar, ni derramar lágrimas.

Asímismo el Emir, como un poseído

abrazó a la joven, la apretó contra el pecho,

y permanecieron unidos durante muchas horas.

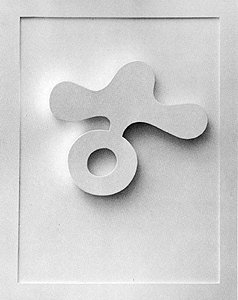

...a punto están de salirse del encuadre...

...a punto están de salirse del encuadre...